Как писать слово эта?

Как пишется слово?

Чтобы узнать как пишется это слово, необходимо узнать какой частью речи является это слово. Затем найти правило русского языка, которое определяет правописание. Давайте разбираться.

Правильно пишется:

«ЭТА»

Другие формы слова

Здесь мы приводим все формы слова, склонение по падежам (если это возможно с точки зрения правил русского), единственное и множественное число слова эта

Мало кто может пройти этот тест по русскому с первого раза! Попробуйте свои силы!

Эта — местоимение-прилагательное женского рода единственного числа в именительном падеже

| Ед. число | Мн. число | |||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Жен. род | Средний род | ||

| Им. | этот | эта | это | эти |

| Род. | этого | этой | этого | этих |

| Дат. | этому | этой | этому | этим |

| Винит. одуш. | этого | эту | это | этих |

| Винит. неодуш. | этот | эту | это | эти |

| Тв. | этим | этой | этим | этими |

| Пред. | этом | этой | этом | этих |

Примеры предложений со словом «эта»

И немцы поняли это ещё в начале двадцатых годов абсолютно чётко.

Вот этот день наконец пришёл, а я не знаю, как мне поступить.

– Вы спрашиваете, какое отношение имеет этот разговор к вам.

Момент этот мог представить интерес для будущих исследователей.

Поиск ответа

| Вопрос № 229321 |

Ответ справочной службы русского языка

Справочная служба русского языка отвечает на вопросы, связанные с русским языком.

Как правильно написать окончание (если необходимо использовать именно цифровое обозначение): улица 3-й Пятилетки или ул. 3-е й Пятилетки? Смирнова.

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, текст задачи по математике в школьном учебнике для второклассников под редакцией И.И. Аргинской, 3-е издание: В школьном буфете осталось 63 шоколадных конфеты и соевые батончики и в 7 раз меньше ирисок. Скажите, это написано на русском языке? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

С точки зрения русского языка лучше согласовать число с батончиками: _63 соевых батончика._

Здравствуйте. Большое спасибо за ваш ответ на мой предыдущий вопрос. Сейчас назрел еще один. Ответьте, пожалуйста, склоняется ли 1 3-е с словосочетании «пятница, 1 3-е «? Как правильно: «без пятницы, 13-го» или «без пятницы, 1 3-е «? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно склонять: _без пятницы, 13-го_.

«5 3-е место» или «53-ье место»? По правилу вроде верно второе, только что-то не часто встречается. Олег.

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте! Как правильно писать 2-я страница или 2-ая страница, 3-го числа или 3-е го числа? Спасибо. Елена

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: _2-я, 3-го_. Подробнее см. в http://spravka.gramota.ru/blang.html?id=243 [«Письмовнике»].

Ответ справочной службы русского языка

Как правильно «2-ух, 3-е х, 4-ех, 5-ти» или «2-х, 3-х, 4-х, 5-и»?

Ответ справочной службы русского языка

Количественные числительные не требуют наращений, правильно: _2, 3, 4, 5_.

Здравствуйте! Будьте добры, разъясните несколько вопросов: 1. Автомобили ориентированы на российский и западный рынок или российский и западный рынки? Как правильно: рынок или рынки? 2. «По большому счету, практически все эти модели – плагиат, копирование аналогов. И тем не менее эти машины ездят, эксплуатируются, и стоят очень недорого.» 3.Нужна ли запятая после слова «эксплуатируются»? 4. Как правильно: 9-ти этажный дом или 9-этажный дом? 5. Сокращение числительных: 1-ый, 12 3-е й серии, 25-ое или 1-й, 123-й серии, 25-е? Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

1. Корректны оба варианта. 2. Запятая после _эксплуатируются_ не нужна. 3. Правильно: _9-этажный дом_. 4. Правильно: _1-й, 123-й серии, 25-е_. Подробнее см. http://spravka.gramota.ru/blang.html?id=243 [в «Письмовнике»].

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте. Как правильно написать деепричастие прошедшего времени, 3-е лицо, от глагола обидеть?

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

1. Корректно: _в 63-м году_.

2. Правильно: _собор Святого Петра_.

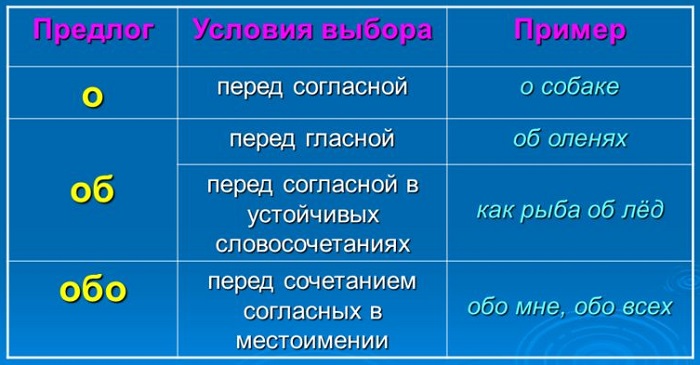

Правильно писать «о» или «об»? В каких случаях пишется первый предлог, а в каких — второй?

Существует много мелких нюансов правописания предлогов в русском языке. Сегодня разберем обозначенную выше тему.

Правило простое и его легко запомнить даже школьнику. Итак, необходимо следить за следующей буквой: является она гласной или согласной.

Однако для правильного написания в некоторых случаях этого не достаточно.

Разница, когда правописание предлогов «о» или «об» с существительным, некоторыми местоимениями предлагает определённый выбор, является тонкой гранью между звуковым сочетанием и буквенным изображением слова.

Так же, как и предлоги «в» / «во», «с» / «со», формы «о» / «об» / «обо» встречаются сжатыми и полными (для сравнения: «со второго», но «с первого; «в понедельник», но «во вторник»).

Когда пишется предлог «о»

Случаи, в которых употребляется предлог «о»:

В начале последующего существительного есть согласная. Например: «о статье», «о вчерашней истории»; «о наших делах» и т. д.

Далее записывается йотированная гласная (е, ё, ю, я): «о ёлках», «о яблоках», «о юности», «о её», «о его» и т. д.

То же происходит со следующими словами: «обо мне», «обо что», «обо всём». Но говорить нужно «о тебе», «о нём», «о ней».

«Поговорим о её поведении и о его отношении к ней».

«Хочется думать о лете и море, и совсем не хочется говорить о работе».

Примеры предложений с предлогом «об»

Предлог «об» ставится, если далее идёт гласный звук. Во фразах «об отношении», «об истории», «об окне» необходимо выбрать пишем указанный предлог, так как в дальнейших словах на первом месте стоит гласный звук.

«Если хочешь, я расскажу тебе об этом фильме».

«Об этой информации мы узнали из книг».

«Мы весь вечер говорили о детях, об их отношении к учебе и к жизни».

Правописание слова «многого»: правило, примеры употребления

Прилагательное «многого» правильно пишется с окончанием «-ого». Написать его, окончив на «-ово» («многово»), будет совершенно неправильно! За ошибки подобного рода высмеивали и Петра Великого, но он-то возвеличился своими делами, притом, что получил крайне скудное и по тем временам образование. Современному человеку, хоть сколько-то пекущемуся о своей репутации, так ошибаться на письме недопустимо.

Правило

В русском языке прилагательные мужского рода с окончаниями именительного падежа «-ий» или «-ый», оканчивающиеся на «-ое» в среднем роде, в родительном падеже нужно писать с окончанием «-ого»:

Те же слова устно, в зависимости от особенностей местного говора, произносятся со смягчением окончания вплоть до «-ово».

Исключений из этого правила в литературной и общеупотребительной речи неизвестно.

Объяснение

Происхождение данного правила очень древнее. Восходит оно к временам, когда единственными средствами телекоммуникации (передачи сообщений на расстояние) были человеческий голос, резные камни да зарубки на деревьях. Праславянские племена населяли огромные открытые и лесистые пространства; им жизненно важно было далеко перекликаться на совместной охоте, работе, на войне. Тонкости фонетики (звучания) древних славянских языком до сих пор толком неизвестны (как и основы древнеславянской эстетики), но ясно, что эти языки звучали много более жёстче и чётче теперешних.

Грамматика языка формируется на основе языковых традиций в сочетании с действительным произношением. Первое – историческая память языка; второе – её взаимодействие с современностью. Россия – огромная страна, и в ней для разработки грамматических правил местные произношения нужно некоторым образом усреднять более, чем где бы то ни было ещё. Звучание буквы «г» здесь трудный случай. Южане в окончаниях с «г» сплошь и рядом «вокают», но ещё не так давно ходила дразнилка: «А у нас в Лениграде на горе гуси так и гогочут, так и гогочут», т.е. северное «г» много чётче и твёрже южного. Аналогичная, причем ярче выраженная ситуация наблюдается с произношением «о»; на слове «молоко» сейчас не очень-то «окают» и вологодцы с волгарями.

Слово «многое» происходит от также древнейшего «много». В современном русском «много» собирательное числительное и наречие; возможно, также и местоимение. Впрочем, в вопросе, что же есть местоимение, современная лингвистика, похоже, безнадежно запуталась. По крайней мере, добрая часть теперешних лингвистов ушла в академизм до того, что перестала понимать то, что было совершенно ясно грамматикам старины. Сравните: «лексико-семантический класс знаменательных слов, в значение которых входит либо отсылка к данному речевому акту (к его участникам, речевой ситуации или к самому высказыванию), либо указание на тип речевой соотнесённости слова с внеязыковой действительностью (его референциальный статус)» – определение местоимения в Википедии; «С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций» – хорошо известная пародия на стиль «Критики чистого разума» И. Канта, придуманная во время оно студентами философских факультетов. Второе вроде как даже чуток и понятнее, не так ли?

Как бы то ни было, в нашем случае неважно, от чего происходит слово «многое», от числительного, наречия, местоимения (?), как утверждает Викисловарь, или существительного (?) «многое», синонима «множество». Наше «многое», вне всякого сомнения, прилагательное, подчиняется правилам грамматики для прилагательных, и в родительном падеже правильно пишется с окончанием «-ого».

Грамматика

Как сказано выше, слово «многий» – прилагательное. Состоит из корня «мног-» и окончания «-ий». Склоняется таким образом (курсивом даны варианты переноса из строки с строку):

Примечание: бледным курсивом даны варианты переноса, существенно ухудшающие читаемость и внятность текста. К ним допустимо прибегать лишь в крайних случаях, напр., пишучи от руки на клочке бумаги.

Значение

Прилагательное «многий» и его словоформы придают согласованными с ними существительным следующие признаки или качества:

Наличия в большом числе (количестве) более-менее однородных предметов (объектов, субъектов); чаще всего в неопределённо большом:

Синоним «множество», «многочисленный»; антоним «немногие».

Бо́льшей части совокупности исчислимых предметов:

Совокупности качеств (возможно, разнородных):

Смутного представления о чём-то огромном, необъятном:

Синоним «много чего».

В дополнение

Некоторое время тому назад некая юная особа прославилась высказыванием «более многие». Это бессмыслица, абсурд. Уже исходное «много» подразумевает не-исчислимость, несоизмеримость, численную или размерную неопределённость. Как сказать, что вот это многое больше вон того, раз и то, и другое не сосчитаны и воочию не видно, сколько чего там и там? В математике сказать «более многие» это всё равно, что рассуждать, какая бесконечность больше, та или эта? А в просторечии «более многие» то же самое, что масло масленое.

Автор: Садов Артур Александрович, лингвист-типолог

Русский язык обладает множеством предлогов, среди которых особое место отведено предлогам принадлежности чему-либо или кому-либо. В их число входят две вариации одного предлога – с и со. Трудность их написания заключается в сомнении обучающихся – какой вариант правильный?

Когда нужно писать «со»?

Именно в написании этого варианта предлога «со» школьники делают больше всего ошибок. Это происходит из-за недостаточного внимания к конкретным правилам, регулирующим его употребление, так как другая вариация слова – «с» – подчиняется всем правилам, не входящим в список «со».

«Со» пишется перед словами в случаях, если слово начинается:

с сочетания согласных – с, в, з, ш, ж и любой другой согласной буквы;

с сочетания согласной буквы – л и мягкого знака, после неё (со льдом);

А также существуют частные случаи, которые требуют его употребления.

Употребляется, если эти слова (существительные, глаголы, полные прилагательные или местоимения) находятся в Родительном (отвечающем на вопросы «Кого? Чего?») или Творительном (отвечающем на вопросы «Кем? Чем?») падежах.

Аналогично со следующими словами в разных формах:

Также стоит знать об особенности этого варианта служебного слова со значением принадлежности кому-либо или чему-либо. Предлог «со» может забрать смысл ударение у слова, перед которым стоит (умирать со смеха).

Примеры предложений

Рассмотрим примеры предложений:

Правило для «с»

с сочетания согласной и гласной буквы;

Существительные или иные части речи находятся остальных падежах, не указанных другом правиле. Но вместо того, чтобы учить правила и для «с», и для «со», можно выучить правида только для одного – первого случая. Выучив правила, при которых перед тем или иным словом ставится предлог «со», легче ориентироваться в моментах, когда нужно поставить просто «с».

Примеры предложений

Для закрепления изученного материала обратимся к примерам использования этого служебного слова:

Сегодня утром он пришёл с корзинкой грибов.

Дядя Миша привёз письмо вместе с цветами и ушёл.