История возникновения школ: от Древней Руси до современности

История возникновения школ: от Древней Руси до современности

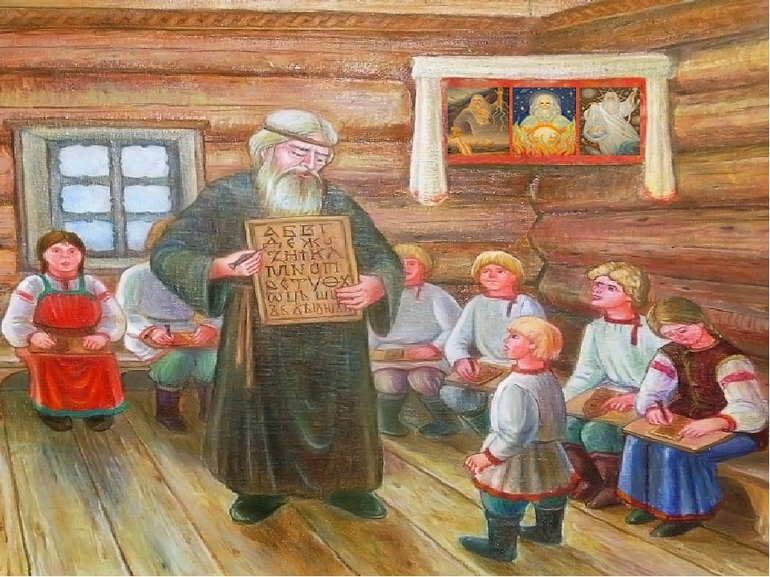

Зарождение школьного образования на Руси тесно связано с событиями 988 года,а именно с крещением Руси. Князь Владимир Святославович издаёт указ: дети бояр должны учиться книжному делу. Так появилась школа под названием «Книжное учение», где учеников делили на небольшие группы, и в каждой был свой учитель грамоты и чтения.

Впоследствии первые учебные заведения стали открываться при монастырях в Киеве, Новгороде, Смоленске, Суздале и Курске. Сам князь Владимир утверждал образовательную программу, а учителями были монахи. Спустя столетие, Анна Всеволодовна, сестра Владимира Мономаха, открыла первое женское училище при церкви, где девочки из зажиточного населения обучались грамоте, чтению и пению. В начале XV века на смену церквям при монастырях приходят частные школы — «Мастера грамоты», которые стали новым этапом в развитии обучения на Руси. В частных школах обучались мальчики из зажиточных семей, в программу входило письмо, чтение и зарубежная литература.

Школы в допетровской России

До Петра I развитие образования шло медленно. Изредка открывались частные школы, а также была создана Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учреждение в стране. Для знатных мальчиков 8-12 лет открылись училища, где обучение строилось по особым сборникам школьных правил — «Азбуковникам». Сначала изучалась письменность, затем уроки становились более разнообразными. В этих учебных заведениях изучали «семь свободных художеств»: грамматику, риторику, церковное пение, землемерие, географию, звёздознание. Зарубежные языки (латынь, греческий) в школах учили только будущие священники и дипломаты.

Школьное образование при Петре I

Значительные изменения в образовательной системе произошли при Петре I. Он провёл реформу образования, которая коснулась многих аспектов в развитии школ в России. В 1701 году открыл школу математических и навигационных наук. В ней учились мальчики всех сословий с 12 лет. После освоения программы дети бедных родителей шли служить, а дети бояр поступали в «верхнюю» школу. Такие юноши учили немецкий язык, географию и навигацию. В 1714 году появились цифирные школы. Ученики углублённо изучали математику и геометрию. К 1723 году в стране было порядка 42 таких школ. В 1724 году Пётр I учредил Академию наук, но открылась она год спустя, уже после его смерти. Академия состояла из гимназии и университета. В гимназии дети учились 7 лет, изучали латынь, немецкий и французский языки, историю и географию.

Смольный институт Екатерины II

До Екатерины II фактически учиться могли только юноши, а в 1764 году право получить образование дали и девушкам. Императрица открыла Смольный институт — Воспитательное общество благородных девиц. В 6–9 лет девочек обучали математике, иностранным языкам, творчеству. В 9–12 лет в программу входило изучение истории и географии. В 12 лет девушки читали познавательную литературу, практиковались в ведении хозяйства, постигали азы физики, архитектуры и скульптуры. В 15–18 лет ученицы завершали обучение и повторяли все предметы, углублённо изучали закон божий.

Мужское образование в России также получило новую веху при Екатерине II. Шляхетский сухопутный кадетский корпус, основанный в 1732 году, работал по новым правилам. Образование для юношей отличалось. Мальчики учились с 5 лет до 21 года — более долгий срок обучения. Упор был на точные науки — физику, химию, военное искусство. Изучали юриспруденцию и государственную экономию. Под влиянием французского просвещения юноши обучались танцам, творчеству и фехтованию.

Школьная система XIX века в России

Важный шаг к улучшению образования произошёл в 1802 году. Александр I создал министерство народного просвещения, которое определило дальнейшую историю развития школ в России.

Устав министерства предусматривал следующие учебные заведения: приходские училища для бедного населения. Обучение длилось 1 год. Ученики с 6 лет изучали чтение, религию и письменность. Проходили подготовку к поступлению в уездные училища. Уездные училища принимали мальчиков 7-8 лет. Учёба шла 2 года, дети изучали около 15 предметов, в числе которых были черчение, геометрия, арифметика. В гимназиях могли учиться только дети дворян для подготовки к службе или поступлению в университет. Обучение было насыщенным: философия, экономика, математика, этика и многое другое. В гимназиях были не только учителя, но и контролёры, следившие за поведением. Всего в стране было пять гимназий. Университеты считались привилегированными учебными заведениями и функционировали только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё одно знаменательное событие в истории системы образования — открытие Императорского Царскосельского лицея в октябре 1811 года. Там обучался Александр Пушкин и другие именитые люди того времени. Мальчики высших сословий принимались в лицей с 10-12 лет. Срок обучения был 6 лет, изучали разные предметы — физику, химию, языки, рисование, политику. Был чёткий распорядок дня, на учёбу отводилось 7 часов, плюс время на выполнение домашних заданий. Юноши не только учились, но и жили в лицее.

В 1864 году были созданы земские школы, которые действовали на основе положения «О начальных народных училищах. Учёба в земских школах была бесплатной и длилась три года, была доступна для мальчиков и девочек с 8 лет. Уроки вели педагоги и священники. Занятия были в одной комнате с одним учителем. Дети изучали религию, русский язык, церковное пение.

Школа советского периода

Становление советской системы образования можно разделить на следующие этапы:

В 1918 году были приняты «Положение о единой трудовой школе» и «Декларация о единой трудовой школе». Введён запрет на религиозные учения. Школа стала двухступенчатой: на первой ступени обучали детей с 8 до 13 лет, на второй — с 14 до 17 лет. Открылись бесплатные трудовые школы, где изучали письмо, чтение, математику, но уклон был на труд. В 1930-х годах школа стала авторитарной — утратилась ценность личности и главной целью обучения стало воспитание коммунистов. В это время введено обязательное начальное образование. В годы войны образование пережило сильный кризис — не хватало учителей, учебной литературы, ученики работали на заводах. В 1958 году началась школьная реформа. Обучение стало 10-летним, а получение среднего образования — обязательным. С 1980 года дети стали обучаться 11 классов. Введена система поощрения в виде медалей.

Новая школа в России

В 2012 году был принят действующий закон «Об образовании». Он считается одним из самых демократичных в мире, поскольку выделяет такую форму получения образования как семейное обучение. Это очень важный этап в истории образования в России, который определил его дальнейшее развитие. В наши дни ребёнок абсолютно легально может не посещать обычную школу с её классно-урочной системой, а осваивать программу самостоятельно или в онлайн-школе.

Некоторые причины

Было несколько причин создания школ. С проведением Крещения перед князем встала проблема: необходимо было распространять христианство, но делать это силами только византийских священников не представлялось возможным. Требовалось воспитание собственных религиозных деятелей. Они должны были грамотными и образованными, чтобы уметь читать священные тексты.

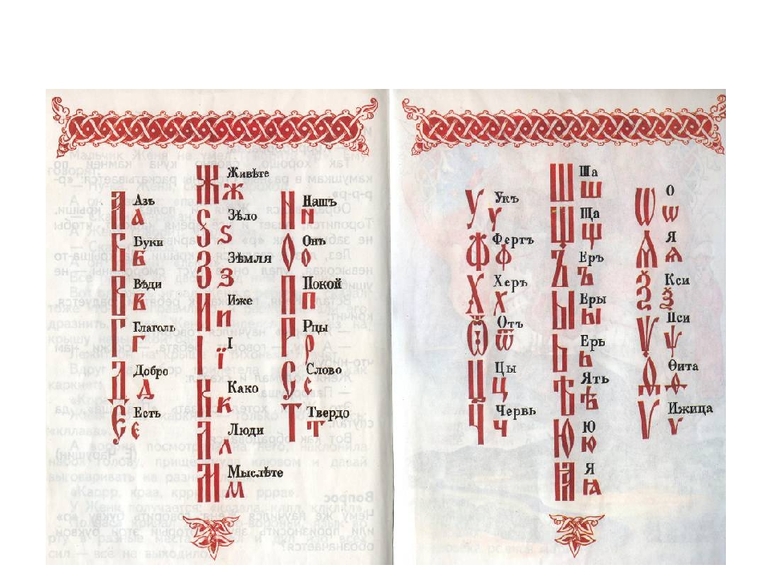

Позже была создана особая славянская азбука, которая служила основой для перевода книг. До этого письменность тоже существовала, но она была не так распространена среди населения. В обществе также происходили медленные изменения. Если раньше все было заранее предрешено и дети продолжали дела родителей. Но с усложнением и развитием жизни появилась возможность сменить социальное положение. Но для этого нужно было владеть грамотой.

Зарождение школьного образования

Изначально первые школы предназначались только для боярских детей. Но со временем менялись представления об этом. Долгое время к учебе не допускались девочки.

Некоторые знатные семьи предпочитали нанимать учителей и проводить домашнее обучение.

Первые школы на Руси стали создаваться при князе Владимире в 988 году после Крещения. Боярские дети обучались в небольших группах грамоте и чтению. Учебные заведения открывались при монастырях в следующих городах:

В классах изучали только жития святых, так как книги были дорогими и редкими. Первый букварь будет издан намного позже. Несмотря на принятые меры грамотой овладевало только небольшое количество детей.

Заведения для девочек

Программу утверждал князь Владимир, а учителями были монахи. Прошел всего век и сестра Владимира Мономаха, Анна Всеволодовна, провела открытие первого училища при храме для женщин. Школьники обучались:

Первые школы в Древней Руси были ориентированы только на детей из зажиточных семей. Для крестьян это было недоступно. В XV веке появились частные заведения.

С появлением татаро-монгольского ига произошел регресс, и только церковные школы продолжали обучать детей.

Старинные школы кардинально отличались от современных. Но они уже тогда выполняли главную функцию — делали письмо и чтение доступным для большинства людей. Развитие грамотности помогло обществу развиваться во многих сферах жизни. Но в то же время в Древней Руси еще изучались только темы, которые были связаны с христианством и историей государства.

Образование в средневековой Руси

Образование в средневековой Руси

Содержание

Школы князей Владимира и Ярослава

Период развития отечественного образования при князьях Владимире и Ярославе Мудром нередко признается начальным во всей истории этого образования, во многом связанного с христианскими храмами [1]

Под 988 годом в Повести временных лет: «И поставил (Владимир) церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Послал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых» (язычники были против христианских инноваций).

Вологодско-Пермская летопись [источник не указан 872 дня] о школе Владимира Святославича 988. «Князь великий Володимер, собрав детей 300, вдал учити грамоте».

Русские книжники, работавшие в школах повышенного типа, пользовались своим вариантом структуры предметов, который в определенной мере учитывал опыт византийских и болгарских школ, дававших высшее образование.

Софийская первая летопись о школе в Новгороде: 1030. «В лето 6538. Иде Ярослав на Чюдь, и победи я, и постави город Юрьев. И прииде к Новугороду, и събрав от старост и от попов детей 300 учити книгом».

Главная задача школы состояла в подготовке грамотного и объединенного новой верой управленческого аппарата и священников, деятельность которых проходила в сложной борьбе с сильными традициями языческой религии среди новгородцев и угро-финских племен, которыми был окружен Новгород.

Деятельность школы Ярослава опиралась на разветвленную сеть школ элементарной грамоты, о чем свидетельствует большое количество обнаруженных археологами берестяных грамот, писал, вощеных дощечек. На базе широкого распространения грамотности расцвела новгородская книжность. В Новгороде написано знаменитое Остромирово Евангелие, описание Добрыней Ядрейковичем Царьграда, математический трактат Кирика. Сохранились для потомков «Изборник 1073 года», начальный летописный свод, краткая редакция «Русской Правды». Новгородские книгохранилища послужили одним из основных источников «Великих четьих миней» — собрания «всех книг, чтомых на Руси», состоящего из 12 огромных томов общим объемом свыше 27 тыс. страниц.

1037. В год 6545. Заложил Ярослав город большой, у которого сейчас Золотые ворота, заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь святой Богородицы благовещения на Золотых воротах, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины… Любил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, особенно же черноризцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая их и ночью и днем. И собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением божественным. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, так и здесь. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, а мы пожинаем, учение получая книжное.

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это — реки, напоящие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина… …Ярослав же… любил книги и, много их переписав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам» [2]

Образовательная реформа Владимира и Ярослава усиливала христианизацию на землях будущей России и её соседей, однако многовековые языческие традиции имели глубокие корни в народах страны.

«Месяца июня в 10-й (день) выгреб (потревожили мощи) грамматика, а в 15-й отдали Лазорю».

Монастырское образование при князе Всеволоде

Всеволод Ярославич (1030—1093) — сын Ярослава Мудрого, мог бывать и в новгородской школе отца. С 1054 по 1076 г. Всеволод княжил в Переяславльской и Суздальской землях. После смерти брата Святослава стал великим князем киевским, но отдал престол брату Изяславу и начал княжить в Чернигове. После смерти Изяслава в 1078 г. стал снова великим князем киевским. Был образованным человеком, знал пять иностранных языков, вместе с братьями утвердил так называемую «Правду Ярославичей».

Образование, включая монастырское, поддерживал еще Феодосий Печерский (ок. 1008 — 3 мая 1074). «Житие Феодосия Печерского» сообщало о школе в Курске «Случилось же родителям блаженного переселиться в другой город, именуемый Курском… Обратимся к рассказу о святом этом отроке. Рос он телом, а душою тянулся к любви божьей и ходил каждый день в церковь божию, со всем вниманием слушая чтение божественных книг. Не приближался он к играющим детям, как это в обычае у малолетних… К тому же попросил он отдать его учителю поучиться божественным книгам, что и сделали. Скоро постиг он всю грамоту, так, что поражались все уму его и способностям и тому, как быстро он всему научился».

Школы в других регионах Руси

Известно в 1143 г. основанное Евфросинией Полоцкой женское монастырское училище в Полоцке(ныне Витебская обл., Белоруссия), входившем тогда в состав Руси.

Так блаженный Евфимий родился и был воспитан в Нижнем Новгороде. Здесь учился грамоте и учился примерно — не любил заниматься детскими шалостями, был кроток и послушлив родителям… [7] Евфимий родился в начале XIV в. Окончил школу, которая, видимо, существовала в городе уже в XIII в. Пострижен в монахи, а впоследствии назначен архимандритом монастыря в Суздале. В «Житии» Евфимия сохранилось наиболее раннее упоминание о школе в Нижнем Новгороде.

Вероятно существование начальных школ у многих церквей и проходов Руси, но общее их количество определить пока трудно.

Итоги средневекового образования на Руси по Стоглаву

Стоглав об училищах (по некоторым версиям — только в домонгольское время, хотя «прежде сего» — именно ранее XVI века). (глава 25)

Общие достижения культуры средневековой Руси [10] во многом подтверждают оценки авторов «Стоглава».

Как учились на Руси

Ученье — свет

Существует древний документ «Стоглав», явно указывающий на ошибочность мнения о «неучной» Руси:

«. училища бывали в Российском царствии, на Москве, в Великом Новограде и по иным градам. Грамоте, писати и пети, и чести учили. Потому тогда и грамоте гораздых было много, и писцы, и чтецы славны были во всей земле».

Окончательным же подтверждением существования училищ в Древней Руси стал достоверный исторический источник — «Азбуковник».

«Азбуковник»

Любопытная и, порой, неожиданная информация из этого документа стала доступна благодаря труду известного в XIX веке журналиста и писателя Даниила Лукича Мордовцева, получившего от епископа Саратовского Афанасия Дроздова интересные рукописи. Это были тетради XVII века, содержащие информацию об организации училищ на Руси. Рукописи состояли из нескольких учебников, часть из которых имела авторство какого-то первопроходца, часть была переписана с похожих работ, названных так же «Азбуковники». Начало рукописи датировано летом «миробытиа 7191 (1683 г.)».

«Азбуковник» представлял собой отнюдь не привычные нам «Азбуку» или «Букварь». Рукопись скорее была сборником указаний для преподавателя, а также подробные наказы для учеников. На протяжении повествования всех «Азбуковников» фразы и в стихах, и в прозе совпадают почти дословно, следовательно можно говорить о том, что в этих строках отразились общие положения для всех училищ XVII века допетровской Руси.

Именно из этого документа мы узнаём важную деталь — образование на Руси в описанное время не имело связи с сословием. Обучаться могли все, за исключением, пожалуй, слишком бедных семей, которые не могли хоть чем-то оплатить учителю его труд, и родителей, не пожелавших отдавать ребёнка в школу.

Школа на Руси

Руководство для учащихся содержало настолько подробную информацию, что благодаря ей стало возможно представить традиционный день ученика. Как и в современной школе, начиналась учёба с самого утра. Ученики входили в здание училища, кланялись образам, учителю и товарищам. Урок начинался с повторения предыдущей темы. После ответа всех учеников школьники совершали общую молитву. Затем ученики брали у старосты книги и садились за общий стол. У каждого из «дружины» было своё место, определённое учителем.

Старосту назначал учитель. Это была особая «должность» помощника в школе, которому было даже разрешено замещать преподавателя. Выбирался староста из старших учеников, отличающихся прилежанием в учёбе и положительными душевными качествами. Старост, предположительно, было трое — главный и двое его помощников. Кроме сбора и выдачи книг в заботы старост входило множество обязанностей: спрашивать уроки у младших учеников, наблюдать за поведением школьников (с правом наказывать шалунов), позволять отлучаться «на двор» по нужде (к слову, количество таких «отпусков» было строго регламентировано — не больше четырёх раз в день) и испить воды, следить за освещением, отоплением и уборкой в школе.

Уборкой учебного помещения занимались сами ученики. Староста назначал «дежурного», в обязанности которого входило «пристроять школу»: подметать, мыть полы, лавки и стол, менять воду в сосудах под подставкой для лучины:

«Сим бо познается ваша личная лепота аще у вас будет школьная чистота».

«Книг аще кто не бережет, таковый души своей не бережет»

К книгам в училищах относились особенно трепетно, ведь именно они представляли главную ценность. Школьникам возбранялось слишком сильно раскрывать книгу или листать её без надобности, тем более запрещалось делать в ней заметки. Книги не дозволялось оставлять на лавке. В конце урока требовалось вернуть все учебники старосте, который относил их храниться в особое место.

Своя атмосфера

Любопытным представляется особое правило для учеников, которое в современном мире можно было бы охарактеризовать, как: «Первое правило училища — никому не рассказывай об училище». Действительно, существовал запрет на рассказы о том, что творится в стенах школы:

В дом отходя, школьных бытностей

не кажи,

Сему и всякого товарища своего накажи.

Словес смехотворных и подражание

в школу не вноси,

Дел же бывавших в ней отнюдь не износи.

«Розга ум вострит, возбуждает память»

Наказывали хулиганов розгами. Провинившийся должен был лечь на лавку, где и проводилось «задавание лозанов по филейным частям». Под описания наказаний для ленивых и дерзких учеников в «Азбуковнике» отводится целый отдел. Помимо розг были и другие наказания, например провинившихся учеников отправляли в чулан и оставляли после уроков.

Естественно, в основе учения лежало мастерство преподавания учителя, а не умение пороть учеников. Ведь если пойдёт толк о жестокости учителя, никто не захочет отдавать ему в учение своих детей, поэтому всё было в меру и по справедливости. Как говорилось в Уложении Стоглавого Собора, учить следует, руководствуясь «не яростью, не жестокостью, не гневом, но радостным страхом и любовным обычаем, и сладким поучением, и ласковым утешением».

Окончание дня

Заканчивался учебный день вечерней службой. Во избежание праздного шатания школьники должны были посещать церковь не только в воскресные и праздничные дни, но и каждый день после учёбы. Вести себя там полагалось прилично, так как «все знают, что вы учитесь в школе».

Школьная программа

Кроме школьного распорядка дня и правил в оной «Азбуковник» рассказывает о существовании «семи свободных художеств», изучение которых наступало после получения первоначального образования. В них входили: грамматика, диалектика, риторика, музыка, арифметика и геометрия («всякое землемерие», в том числе география и космогония) и астрономия («звёздознание»). Также школьники обучались основам стихосложения, практикуясь в сочинении двустиший, сентенций и приветствиях в стихах и в прозе.

Получить больше информации об учебе допетровского времени помешало печальное обстоятельство. Как пишет Даниила Лукич Мордовцев:

«На днях перевели Преосвященного Афанасия в Астраханскую Епархию, лишив меня возможности окончательно разобрать интересную рукопись, и потому, не имея под рукой „Азбуковников“, и принужден я окончить свою статью тем, на чем остановился. Саратов 1856 год».

Труд его остался неоконченным. Однако уже год спустя, после публикации монографии Мордовцева в журнал, его работу издал Московский университет. Значение проделанной им работы огромно. Монография не только восполнила многие «пробелы» в истории, но и открыла интереснейшие факты из школьной жизни семнадцатого века.

Образование в Киевской Руси

Вы будете перенаправлены на Автор24

Киевская Русь – средневековое государство, именуемое также Древнерусским государством или Древней Русью, существовавшее в Восточной Европе в период правления династии Рюриковичей.

Военные и политические события того времени порождали нужду в грамотных людях для составления различных документов и писаний, учета государственных доходов, а также сбора податей. Ввиду этого, Киевская Русь развивалась в сфере образования.

Школы Древней Руси

При князе Владимире христианство византийского обряда выступало в роли государственной идеологии. В связи с этим в церквях и монастырях собирали и обучали детей грамоте.

Таким образом, введение христианства способствовало образованию первых школ на Руси. Именно с крещением Руси связано первое официальное свидетельство о появлении школ.

В подготовке квалифицированных грамотных воспитанников был заинтересован как сам князь, так и церковь, ведь стране нужны были грамотные деятели внутренней и внешней политики, а также идеологи новой религии.

Дело своего отца продолжил князь Ярослав Мудрый, который и сам был весьма образованным человеком. Он потратил много сил и средств на развитие образовательной системы в стране.

К 11 веку, характеризующемуся расцветом Киевской Руси, в государстве существовали следующие виды школ:

Школы книжного учения считались школами улучшенного типа. Они подготавливали профессионалов в области управления государством, а также в сфере культуры и церковной жизни. Отличительной чертой этого типа учреждений являлось обучение с помощью книг и текстов.

Монастырские школы создавались для монахов, так как Студитский устав обязывал их обучаться грамоте. В некоторых монастырях существовали школы повышенного типа, самым известным представителем которых являлся Киево-Печерский монастырь.

В школах грамоты учились дети представителей высших чинов, для бедного населения они были недоступны. Воспитанники изучали письмо, чтение, счет и хоровое пение. Стоит отметить, что подобные школы имели место на существование лишь в городах, так как в селах не обучали грамотности.

Готовые работы на аналогичную тему

Кормильство представляло собой форму домашнего обучения феодальной знати. Для этого нанимались специальные «кормильцы», способные обучить ребенка военному делу, грамоте и иностранным языкам. Предполагалось изучение детьми около пяти языков.

Женские же школы были доступны для женщин, нуждавшихся и желающих обучиться письму и чтению. Одна из самых известных школ была открыта сестрой Владимира Мономаха в Киеве, затем школы распространились и на другие города.

Возникновение первых школ

Правление князей Владимира и Ярослава Мудрого характеризуется возникновением начального этапа развития образования на Руси.

Согласно Повести временных лет, первая школа была создана в 988 году при постройке храма святого Василия. Тогда же были возведены и другие церкви, а в них учреждены образовательные школы.

Учителями выступали так называемые «книжники», использующие в процессе своей работы опыт византийских и болгарских школ.

Одной из известнейших школ того времени была школа высшего класса. Ярослав Мудрый открыл ее в Новгороде в 1030 году для обучения детей священников и старост. Целью предлагаемого образования являлась интеграция управленческого аппарата и церкви в целях борьбы с традициями языческой религии.

Таким образом, образовательная программа Владимира и Ярослава усилила христианизацию Древней Руси и споспособствовала в обретении ею статуса национальной религии.

Монастырское образование при князе Всеволоде

Всеволод, будучи сыном князя Ярослава Мудрого, и сам бывал в новгородской школе отца, интересовался образованием, в связи с чем, являлся грамотным человеком.

Князь продолжил развитие образовательной сферы в государстве. Школы создавались при монастырях, преподавало в них духовенство.

Помимо чтения, письма и богословия, в монастырях преподавали также грамматику, философию и риторику. Обучение велось на родном языке.

Стоит отметить, что монастырское образование поддерживал еще Феодосий Печерский – православный монах, один из основателей Киевско-Печерской лавры.

Школы в других регионах Руси

Средневековое образование Киевской Руси принято рассматривать, опираясь на Киев и Новгород. Однако и в других городах процветало обучение грамоте.

Так, в 1143 году в Полоцке было основано женское монастырское училище. Место известно тем, что здесь родился Авраамий Смоленский – русский православный святой, преподобный.

Училища были возведены также во Владимире, в Нижнем Новгороде и других городах.

На сегодняшний день невозможно определить точное количество существовавших школ и их географическое положение.

Итоги средневекового образования на Руси по Стоглаву

В 1551 году царем Иваном Грозным был собран собор для составления Сборника «Стоглава».

В одной из глав рассматривался вопрос о школах грамоты.

Так, было принято решение о необходимости борьбы с неграмотностью дьяконов и попов. Составители Сборника ссылались на училища былых лет как на пример для подражания.

Однако исследователи считают, что речь шла лишь о периоде до монголо-татарского нашествия, так как сохранившиеся письменности демонстрируют высокий уровень грамотности.

Также найденные археологами писала и различного рода свинцовые печати указывают на хорошую образованность людей того времени. Достижение культуры средневековой Руси подтверждают заявленное мнение.

Таким образом, Киевская Русь при переходе от язычества к христианству, несомненно, подверглась многим изменениям. Не осталась в стороне и образовательная сфера, в которой в любые времена нуждается любое государство. Не смотря на различные мнения историков относительно введения христианства, в отношении привития грамотности гражданам оно сыграло исключительно положительную роль.