Притча о притчах

Мастер-класс для школьников

Приблизительное время чтения: 5 мин.

Вообще-то притчи — это взрослый жанр, и я за все те двадцать с лишним лет, что веду детскую литературную студию, не рассказывал ребятам об особенностях притчи и не давал задания ее написать. Хватало стихов и рассказов. даже романы у меня дети писали, а вот притчи как-то прошли стороной.

Но недавно я убедился, что младшим школьникам (примерно от восьми до двенадцати лет) очень нравится сочинять притчи, и что, сочиняя их, они глубоко задумываются и на этические, и даже на духовные темы. То есть даже независимо от литературного качества получившихся тестов они развиваются внутренне.

Все произошло почти случайно. Я ездил в командировку в Тверскую область, в санаторную школу-интернат в селе Медное, где живут, учатся и лечатся дети с заболеваниями легких — очерк о ней в скором времени будет опубликован в «Фоме». А тамошние педагоги, узнав, что я занимаюсь с детьми литературным творчеством, попросили провести с их учениками мастер-класс по притче. Я несколько удивился такому выбору, но решил попробовать. В итоге получил опыт, который, надеюсь, пригодится и родителям, и всем, кто занимается творческим развитием детей.

Ребят было человек пятнадцать, от восьми до тринадцати лет. «Слышали ли вы такое слово, притча?» — спросил я, представившись. «Нет!» — ответили они. «А слово анекдот слышали?» — поинтересовался я. Тут уж хором было дружное «да!» «А ведь многие анекдоты, — ошарашил их я, — это на самом деле притчи. Просто смешные по форме».

И далее я рассказал им основы. Про то, как жанр притчи зародился на Древнем Востоке еще в те времена, когда не было письменности, что именно в притчах от поколения к поколению передавалась не только житейская мудрость, но и духовная традиция. Конечно же, довольно подробно говорил о притчах в Священном Писании, о притчах, которые рассказал Своим ученикам Иисус Христос.

Что же такое притча в современном понимании? Я объяснил, что это короткая история, в которой есть сюжет, есть иносказание (говорим про одно, а намекаем на другое, более глобальное), что в правильной, классической притче действуют люди, а не звери и не предметы, что ситуации должны быть узнаваемы, но детали совершенно не нужны. Например, в евангельской притче о блудном сыне нам совсем неважно, как звали отца и как звали его сыновей, где и когда это происходило, какую сумму в деньгах получил младший сын, как он выглядел, в какую страну ушел. Более того, присутствуй все эти подробности в притче, они отвлекли бы внимание слушателей от главного. И, конечно, в притче, в отличие от басни, не должно быть итоговой морали, читатель или слушатель сам должен сделать вывод, что же тут имеется в виду.

А после такой беседы дети взяли листочки и принялись сочинять притчи. Потом они читали свои работы вслух — и шло коллективное обсуждение. При таком обсуждении очень важно поддержать активность ребенка, отметить прежде всего сильные стороны его произведения, выявить его посыл, идею, и, конечно, показать, как можно улучшить текст — за счет стилистической правки, сокращения лишнего, прояснения логики событий.

Разумеется, написать правильную классическую притчу, да еще за ограниченное время, ребятам пока не под силу (да и не каждому взрослому под силу, замечу в скобках). То, что вышло из-под их пера, ближе к сказке. Но ведь главное не форма — главное, что они включились в творческий процесс, что глаза у них загорелись. Некоторые написали по две, а то и по три притчи вместо одной. Более того — уже спустя несколько часов после нашего занятия, вечером, дети подбегали ко мне и протягивали листочки с новыми своими притчами.

. Вот несколько наиболее интересных работ. Конечно, в большинстве случаев это не столько притчи, сколько поток детского сознания, отражение их страхов, надежд, представлений о жизни, этических приоритетов. Но, надеюсь, нашим читателям будет интересно их почитать, а может быть, и показать своим детям. Вдруг и тем захочется написать не хуже, и это станет для них импульсом к литературному творчеству?

Любовь к животным

Жил-был мальчик по имени Фома. Он не любил животных, но ему кто-то сказал во сне:

— Фома, почему ты не любишь животных?

Но Фома спросил его:

— Я Бог, — ответил голос.

И вдруг Фома стал пасти коров, у него было много молока, и у него стал появляться на столе чай с конфетами, и стал он богато жить.

Ножницы и бумага

Жили-были ножницы да бумага. Ножницы пытались поймать бумагу, чтобы разрезать, но она сама сдалась им, потому что устала бегать. Но кто-то стал поднимать ее наверх — и ножницам не досталось разрезать бумагу на мелкие кусочки. И они сломались!

Михаил Нуйкин, 9 лет

Старый друг

У мальчика была собачка, она ему надоела и он решил купить хомяка. Собачка подумала: «Я ему так долго служила, а он меня бросил и целый день проводит с хомяком?» И собака ушла от хозяина. Мальчик не заметил, что его друг ушел. Через несколько лет хомяк умер от старости. И тогда мальчик вспомнил про свою собаку.

Анастасия Катасонова, 13 лет

Слишком поздно

Жил один человек, он любил голубей. Поэтому он лечил их, но не всех, а только тех, которые ему нравились. Однажды кто-то послал ему голубя, чтобы вылечить, и заплатил большие деньги. Человек не отказался и долго, упорно лечил голубя.

В другой раз прислали ему голубя, но он не стал лечить. Его спросили, почему.

— Он мне не нравится!

— Но нельзя же выбирать по красоте!

Тогда человек этот сильно-сильно задумался. И ночью увидел сон, будто он — тот самый владелец некрасивого голубя. Утром он пришел к владельцу и говорит:

— Прости меня! Давай, я тебе вылечу голубя!

С тех пор человек лечил всех, и бесплатно.

Михаил Вишняков, 10 лет

Гордая лягушка

Однажды в болоте появилась лягушка. С самого детства она была хвастливой и гордой.

Вдруг на болоте устроили праздник. Выбирали лучших лягушек, которые умеют петь. Лягушка выдвинула свою кандидатуру и очень хорошо спела.

Во время праздника на болота пришла цапля. Она увидела такое количество лягушек и сказала, чтобы к ней отправили самых лучших лягушек, которые умеют петь и танцевать.

И стали отправлять тех лягушек, которые выступали. А хвастливая лягушка не хотела идти к цапле — и стала себя обзывать и оскорблять по-разному. Ей разрешили не идти к цапле, но ей никогда больше не разрешали участвовать в каких-то конкурсах.

Life Academy

Мудрые притчи или Как написать притчу самостоятельно

Мудрые притчи или Как написать притчу самостоятельно

Раннее утро после дождя. Настроение не очень. В речке плавает радуга. Откуда она здесь? Поднимаю взгляд на небо, а она, радуга, там висит… Как написать притчу об этом? ))) С Вами Ирина Иваськив. Мудрые притчи опять в центре внимания. Их обсуждают на форумах, выпускают пронзительные видео, делающее канал популярным. Поучительные миниатюры используют преподаватели на лекциях и ведущие популярных программ. Новые притчи появляются каждый день. Но откуда они берутся? Трудно ли самим написать притчу? И как это сделать практически?

Мудрые притчи: что такое притча

Своим рождением этот жанр обязан древнему Востоку, его историям и легендам. Именно там почитался замысловатый стиль речи мудрецов, говоривших загадками и аллегориями. На простых вещах объяснялся глубокий философский смысл, передававший многовековые традиции.

Притча – это короткий рассказ, несущий тайный смысл и заставляющий размышлять над ситуацией, делая самостоятельные выводы. Простой сюжет и понятные герои обыгрываются неожиданной развязкой, часто не той, к которой готов читатель или слушатель. Этот диссонанс не ожидаем, он служит толчком к удивлению, анализу услышанного, заставляет думать, примеряя ситуацию к своей жизни.

Часто притча носит религиозный характер и объясняет тайный смысл Святых писаний. В «Притче о сеятеле» есть зёрна, которые, попадая на землю, камень или дорогу, дают разные всходы. В жизни так и происходит: нет корня – засохнет, на открытом месте – склюют птицы. И совсем иную неожиданную картину даёт евангельское толкование, что сеятель – это сам Господь, семя – слово Божье, а земля – люди, по-разному принимающие веру.

В чём прелесть современной притчи

Она не указывает, что делать, а предоставляет жизненный выбор. Она не приказывает, а лишь намекает. Она не рубит сплеча, а дарит добрые семена, которые дождутся момента и дадут всходы.

В знаменитой притче «Воробей» старик спрашивает взрослого сына о птичке, многократно повторяя «Кто это?». Молодой человек раздражённо отвечает, теряя всякое терпение – дряхлеющий отец совсем поглупел. Знакомая ситуация, правда? Пожилой мужчина обречённо достаёт потрёпанный, но милый его сердцу дневник, где он фиксировал всё, что происходило с его сынишкой в детстве. А вот и запись – о том, как мальчишка 17 раз спросил о воробье, и отец 17 раз терпеливо ответил, потому что он любил своё дитя и жил для него.

Мы наблюдаем «некое действо» со стороны, но вдруг приходит осознание происходящего – как одиноки пожилые, никому не нужные люди! Мысли переносят каждого в свою семью. Слишком поздно мы осознаём, как мало с ними общались и дарили им своего тепла и внимания.

Ненавязчивость, отсутствие готового ответа на трудную ситуацию, завуалированность посыла – это всё, что отличает притчу от басни или рассказа. Посмотрите, как автор (к сожалению, не знаю его имени) рассказал притчу в комиксах (комикс опубликован на сайте “Мир позитива”):

Какими бывают мудрые притчи

Выделяются две большие группы:

Отдельно о восточных притчах

Особой группой выделяют восточные притчи. Можно докопаться, найти ответ на вопрос: Какой народ был первоисточником притч (абхазы, туркмены или японцы)? Но зачем? Народный юмор, мощный жизненный посыл, филигранная иносказательность – всё это Восток, дело тонкое!

Как поставить в тупик Мудреца? Спрятать бабочку в ладонях и спросить – живая она или мёртвая? Если скажет – живая, то – раздавить. Если мёртвая, то – выпустить. Но мудрость не обмануть. Его ответ: «Всё в твоих руках». В притче-рассказе всегда две темы: явная и скрытая. Не забывайте, когда сами будете писать.

Одно и то же произведение можно отнести к разным группам:

Что же общего есть у всех притч

Данный литературный жанр имеет свои отличительные особенности:

Попробуем написать притчу сами

Попробуем выполнить все эти условия на примере. Сюжет: бумажный кораблик плывёт по ручью, стремится в море, это – его мечта.

Не будем описывать бурный поток, развесистые ивы на берегах и тетрадные клеточки на лодочке. Главное – определить двойную тему: 1) кораблик, плывущий в море, 2) человек, идущий к цели.

Далее выстраиваем классическую композицию литературного произведения:

Уместно использовать выразительные средства:

Не лишним будет многосоюзие (и снова волна, и другая).

Откуда брать идеи для притч

Самый простой ответ – из жизни. Часто она подкидывает нам готовые сюжеты. Нужно просто наблюдать, запоминать образы, героев, их диалоги. Записывайте сценки в общественном транспорте, в семье, в парке. Жизненные сюжеты – самые лучшие мудрые притчи!

Семья из 5 человек жила в однокомнатной квартире. Были ссоры, крики, пока к ним не приехал дальний родственник со странными привычками – вытащит курицу из кастрюли и съест один, потому что он… не любит суп. Наденет чужую обувь, потому что своя… промокла. Когда он уехал, семья поняла, как они любят друг друга и заботятся, только раньше этого никто не замечал.

Ещё вариант: мудрые притчи можно писать, начав с конца. Например, Вы хотите выразить такую идею – все дети в семье имеют одинаковое право на родительскую любовь. Подумайте: какая ситуация позволит смоделировать притчу и подвести читателя к данному выводу?

Можно попробовать перекроить готовую притчу. Это – не кража, а новая интерпретация для иных условий. Например, есть версия о том, как золото разрушило дружбу. В наше время гаджеты-смартфоны затмевают саму жизнь. Чем не сюжет притчи для современных детей?

Заключение

Мудрые притчи оказывают очень сильное воздействие. Помимо того, что это – отдельный литературный жанр, их можно использовать и как часть в других жанрах: как введение к статье, как иллюстрацию в статье, как пролог в книге, как выразительный литературный приём (например, для описания сна). Авторство своей притчи можно зафиксировать, но будьте готовы к тому, что спустя время Вы услышите её с большими изменениями. Это – прекрасно! Это значит, что Ваше произведение «ушло в народ» и нравится людям! Если статья была полезной, напишите мне об этом в комментариях.

Ну, что, пойдёмте сочинять мудрые притчи? А чтобы дело продвигалось быстрее, изучайте наши статьи по копирайтингу:

Иногда поэтическое произведение автор выполняет в жанре «Притча». Жанр очень интересный, требующий от автора и огромного умения и глубины мысли, но очень выигрышный: такие стихи интересны для читателя и написанные хорошим языком надолго остаются в его памяти. Но прежде чем создавать притчу, необходимо понять, что это такое и как ее писать.

1. Обобщение. То, о чем говорится в притче, можно применить к разным жизненным ситуациям.

2. Передача мироощущения. В построении притчи отражается не частный эпизод, а мироощущение людей, которые начали познавать мир.

Притчей зачастую называют сюжет, содержащий напутствие слушающему или читающему. Рассказанное событие имеет притчевый вид только тогда, когда в его контексте проступает: делай так, а не иначе.

С давних времен полюбили на Руси притчи, толковали Библейские сюжеты и сочиняли свои. Правда, их порой путали с БАСНЯМИ. Еще в 18 веке писатель Сумароков книгу своих басен назвал «Притчи». Притчи и, правда, похожи на басни, но это не одно и то же.

Притча близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. Главными героями басен являются люди или животные, наделенные определенными человеческими качествами, обычно помещенные в ситуации бытового характера. Действующие лица притчи не имеют ни внешних черт, ни «характера». Это некий отвлеченный человек, некий царь, некая женщина, некий крестьянин, некий отец, некий сын. Это «человек вообще». Смысл притчи не в том, какой человек в ней изображен, а в том, какой этический выбор сделан человеком. Также в притче нет указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них.

В русскую литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного Писания. В истории русской литературы термин «притча» употребляется главным образом по отношению к библейским сюжетам («Притчи Соломоновы», «Евангельские притчи» и т. п.). Притчами называл свои басни А.П.Сумароков, склонный к «высокому штилю». К числу притч, например, относится стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник» (1936):

«Картину раз высматривал сапожник

И в обуви ошибку указал;

Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:

«Мне кажется, лицо немного криво.

А эта грудь не слишком ли нага?».

Тут Апеллес прервал нетерпеливо:

«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:

Не ведаю, в каком бы он предмете

Был знатоком, хоть строг он на словах,

Но черт его несет судить о свете:

Попробуй он судить о сапогах!»

3. Кольцевая композиция (иногда).

4. Сюжет из обыденной жизни.

5. Иносказание в сюжете.

6. Отвлеченное понятие в спрятанном во внешнем сюжете тема.

Что такое притча

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нередко богатое содержанием литературное или музыкально-поэтическое произведение сравнивают с притчей.

Что имеется в виду? Как и когда возник этот жанр, и какие особенности помогают отличить его от множества других? Поищем ответ вместе.

Притча — это.

Притча — это краткое прозаическое (реже – стихотворное) произведение, содержащее нравственный урок, сформулированный в иносказательной форме.

Истории, рассказанные в форме притчи, обязательно несут в себе поучение, указание в сторону правильного пути. Понять его каждый может на том уровне, который ему доступен.

Основные признаки притчи:

Из всех литературных жанров притча более всего напоминает басню, от которой она отличается отсутствием открытой морали в конце.

Урок, заложенный в притче, нужно расшифровать самому, поэтому можно сказать, что притчевые произведения сложнее и богаче басенных.

Из истории жанра

Первые притчи появились на Востоке. Они представляли собой сборники бесед учителя с учениками и были призваны не только передать некие знания и опыт, но и пробудить привычку к самостоятельному поиску истины, духовному погружению в мир главных вопросов человеческого бытия.

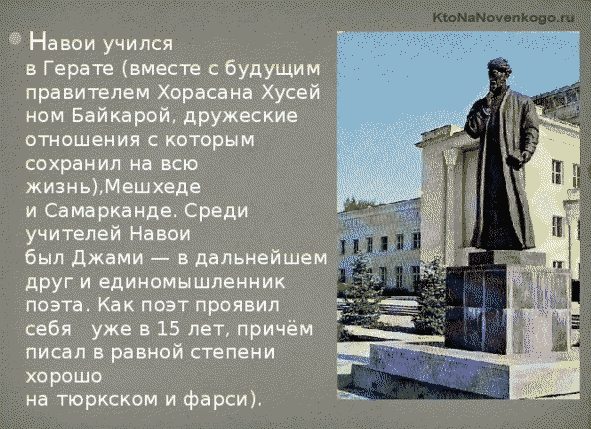

Суфийские дервиши оставили богатое наследие. Известно, например, собрание бесед поэтов Руми, Джами, Навои.

Ветхий Завет Библии частично сохранил для нас знаменитые притчи царя Соломона. На рубеже XIII-XIV веков они широко интерпретировались в древнерусской литературе. Основой же русской культуры, невидимыми кирпичиками, которые легли в её основании, стали притчи Нового Завета.

При анализе многих литературных произведений 18, 19 и 20-го столетий обращение к евангельским притчам становится обязательным. На их сюжете и содержании построено большинство романов Ф.М.Достоевского.

В романе «Преступление и наказание» слышатся отголоски притчи о блудном сыне, с которым можно сравнить Раскольникова, пришедшего к покаянию. Этому предшествует эпизод, когда Соня Мармеладова читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, а история самой Сони перекликается с сюжетом о блуднице, которой не было запрещено прикоснуться к одежде Христа.

Примеров использования материала древних притч в художественной литературе множество, но немногие авторы решались определять этим термином собственные произведения.

Несколько философских притч вышло из-под пера А.П.Сумарокова, который творил, придерживаясь границ «высокого штиля» и выбирал самые торжественные литературные формы (оду, панегирик, мадригал).

Притчей можно назвать стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

Современные притчи

Современная литература отходит от жанра притчи в чистом виде, но он встречается как вставной элемент в структуре постмодернистских произведений.

Так, насыщен притчевыми отсылками роман Е.Водолазкина «Лавр», созданный на материале древнерусской литературы.

В первозданном состоянии притчу можно встретить в творчестве православных авторов.

Стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) представляют собой образец глубоких поэтических притч, по высоте исполнения приближающихся к молитве, исповедальному рыданию, плачу по русской земле.

Ярким исполнителем музыкальных переложений многих общеправославных и собственно авторских притч можно назвать Светлану Копылову.

Если вы ищете притчи о жизни с моралью, короткие и ёмкие, обратитесь к любому из следующих ресурсов:

Также любопытно будет познакомиться с фильмом, наглядно иллюстрирующим притчевые истории на современном материале:

Заключение

Чтение поучительных историй детьми и взрослыми в былые времена являлось делом привычным. Сборники притч имелись в каждой семейной библиотечке.

Теперь эта традиция возвращается, помогая людям задавать важнейшие вопросы и самостоятельно находить ответы на них.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Многие даже сейчас используют притчи для нравоучений, но поскольку все сюжеты придуманы давно, их мораль безнадежно устарела.

Возможно, когда-то эти поучительные рассказы и были полезны, но контекст, обстоятельства, да и сами люди настолько изменились, что сейчас это совершенно не актуально. Теперь это просто переоцененные развлекательные истории.

Вряд ли в притчах можно найти ответы хоть на какие-то современные вопросы, тем более, что человеческая жизнь более прозаична и людей интересуют совершенно приземлённые вопросы, где бы выгоднее что-то купить или где бы заработать деньжат. Притча же учит нравственности, а она сейчас не в почёте.

Давайте придумаем притчу

Вы хотите как-то отличиться и написать притчу? Но не знаете, о чем конкретно писать? Так, давайте придумаем притчу.

Прежде всего, необходимо определиться, что же такое притча? Притча — особый малый рассказ, в котором находится какое-либо поучение или же точнее сказать — премудрость. То есть при написании притчи важно, чтобы в ней находилось какое-либо поучение. Причем эта премудрость должна быть важной, если вы хотите, чтобы ваша притча получилась хорошей. Именно поэтому притчи лучше писать людям опытным и мудрым, которые уже много что повидали в жизни, и которым есть что рассказать другим. Тем же, кто мало чего повидал в жизни, вряд ли будет возможность поведать что-либо кому-либо.

Поскольку это произведение маленького размера, не стоит писать слишком большой рассказ, помните что краткость — сестра таланта, чем лаконичней вы сможете рассказать, тем большей популярностью будет пользоваться ваш рассказ.

В качестве примера притчи можно привести следующую, рассказывающую про аборты: «Пришла как-то к старцу некая семейная пара.

Помните, что притчи могут быть на самые различные тематики, бывают притчи про любовь, мудрость, счастье, смысл жизни, страх, терпение, ум, зависть и т.д.

То есть, чтобы написать притчу, вам необходимо быть умным человеком, ведь только благодаря уму, можно написать такой рассказ, что его будут помнить, и он будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение. Но нужно еще, прежде всего, разбираться в тематике.

Например, как может писать человек притчу про любовь, если он сам никогда не любил? Только человек, который прошел через любовь, сможет написать по-настоящему полезную притчу. Это самое главное требование, все остальное менее важно, так как слова найдутся, если ты знаешь, о чем говорить. И нужно помнить, о том, что притча не должна быть слишком большой, иначе она уже перестанет быть притчей.