Поиск ответа

| Вопрос № 306161 |

Ответ справочной службы русского языка

В кратких формах муж. рода сочетание нн не пишется. В форме ценен две н сохраняется (одна относится к корню, вторая к суффиксу, как и в формах ценный, ценна и др.), но в суффиксе появляется беглый гласный. Ср. с другими случаями появления беглого гласного между нн в разных морфемах: бездонный – бездонен, женственный – женственен, искренний – искренен, дискуссионный – дискуссионен. Беглый гласный может не появляться, тогда одна н усекается, например: безнаказанный – безнаказан (ср. безнаказанна), безветренный – безветрен (ср. безветренна). У ряда слов употребляются варианты формы муж. рода, например: безнравственный – безнравствен и безнравственен; благословен ный – благословен и благословен ен.

Скажите пожауйста, при обращении, слово пишется с большой или с маленькой буквы, напр.: о, охотник о, царь о, благословен ная о, недалекий и пр.

Ответ справочной службы русского языка

Если это начало предложения, пишется большая буква. Если не начало — маленькая. Запятая между о и обращением, как правило, не ставится: О охотник, прими в дар этот лук и стрелы.

Ответ справочной службы русского языка

Такой вариант пунктуационного оформления некорректен.

Как правильно пишется: «Получить благословЛение» или «Получить благословен ие»? (от человека, мифической богини, родителей.. и т. п.)

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте. Хотелось бы услышать ответ касательно вариативных суффиксов ен/ енен. Просмотрел несколько справочников, но так не получил вразумительного ответа. В Розентале пишется, что оба варианта равноправны, но тенденция к суффиксу ен, в грамматике-80 говорится, что енен более разговорный вариант. Какой же суффикс более является книжным или они оба равноправны?

Ответ справочной службы русского языка

Нужны ли запятые в скобках? Венчание с благословен отца невесты(,) священника Александра Евлампиевича Любимова (,) решено было совершить в храме, где он настоятельствовал.

Ответ справочной службы русского языка

Скажите. пожалуйста, как правильно написать предложение: » Благословен подвиг твой, учитель!» или » Благословен ен подвиг твой, учитель!»?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно ли согласованы падежи в надписи на новом памятнике Александру I в Александровском саду? Там написано: Благословен ной памяти императора Александра I благодарная Россия. Мне кажется, что правильно будет «Александру». Для примера, на памятнике Минину и Пожарскому «Кузьме Минину и гражданину Пожарскому благодарная Россия».

Ответ справочной службы русского языка

В данном случае слова «император Александр» зависят от слова «память» и стоят в форме родительного падежа: памяти (чьей?) императора Александра I.

В свою очередь именно слово «память» стоит в форме дательного падежа (как слова «Кузьме Минину и гражданину Пожарскому» во втором примере).

Таким образом, надпись составлена верно.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ПАТРИАРШИЙ в родительном, дательном падежах: патриаршЬЕГО, патриаршЬЕМУ или патриаршЕГО, патриаршЕМУ. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Однако слова монарший и патриарший склоняются не по местоименному, а по адъективному склонению, то есть как прилагательные хороший (хорошего), святейший (святейшего), усопший (усопшего), больший (большего), августейший (августейшего) и т. п. В таких словах разделительный мягкий знак не пишется.

«Теперь, каждый, желающий спать спокойно, может получить благословление Ордена в виде информации по своим финансовым “грехам”.»

Правильно расставлены знаки препинания? Акцент на запятую, после слова «теперь».

Ответ справочной службы русского языка

Запятая после теперь не нужна. Обратите внимание на написание: благословен ие (не благослов л ение ).

Здравствуйте! Надо ли ставить запятую после слова » благословен ие» в данном предложении? Надо ли ставить запятую после слова «Кроме этого» в этом предложении? Кроме этого, на данное лицо призывается Божье благословен ие, и возлагаются определенные полномочия. Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

_Кроме этого_ отделяется запятой. Вторая запятая не ставится.

Подскажите, пожалуйста, словосочетания «по милости Божией», «по благословен ия Святейшего Патриарха» и т.п. являются вводными оборотами? Их нужно в предложении отделять запятой? Анна

Ответ справочной службы русского языка

Это не вводные слова, а обстоятельственные обороты. Обычно они не требуют постановки знаков препинания.

Заглавные или строчные в названии собора? Всемирный Р(р)усский Н(н)ародный С(с)обор является общностью русских людей, действующих по благословен ию и под духовным руководством Русской Православной Церкви. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Согласно общему правилу, считаем правильным написание с прописной только первого слова названия.

Поиск ответа

| Вопрос № 306161 |

Ответ справочной службы русского языка

В кратких формах муж. рода сочетание нн не пишется. В форме ценен две н сохраняется (одна относится к корню, вторая к суффиксу, как и в формах ценный, ценна и др.), но в суффиксе появляется беглый гласный. Ср. с другими случаями появления беглого гласного между нн в разных морфемах: бездонный – бездонен, женственный – женственен, искренний – искренен, дискуссионный – дискуссионен. Беглый гласный может не появляться, тогда одна н усекается, например: безнаказанный – безнаказан (ср. безнаказанна), безветренный – безветрен (ср. безветренна). У ряда слов употребляются варианты формы муж. рода, например: безнравственный – безнравствен и безнравственен; благословен ный – благословен и благословен ен.

Скажите пожауйста, при обращении, слово пишется с большой или с маленькой буквы, напр.: о, охотник о, царь о, благословен ная о, недалекий и пр.

Ответ справочной службы русского языка

Если это начало предложения, пишется большая буква. Если не начало — маленькая. Запятая между о и обращением, как правило, не ставится: О охотник, прими в дар этот лук и стрелы.

Ответ справочной службы русского языка

Такой вариант пунктуационного оформления некорректен.

Как правильно пишется: «Получить благословЛение» или «Получить благословен ие»? (от человека, мифической богини, родителей.. и т. п.)

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте. Хотелось бы услышать ответ касательно вариативных суффиксов ен/ енен. Просмотрел несколько справочников, но так не получил вразумительного ответа. В Розентале пишется, что оба варианта равноправны, но тенденция к суффиксу ен, в грамматике-80 говорится, что енен более разговорный вариант. Какой же суффикс более является книжным или они оба равноправны?

Ответ справочной службы русского языка

Нужны ли запятые в скобках? Венчание с благословен отца невесты(,) священника Александра Евлампиевича Любимова (,) решено было совершить в храме, где он настоятельствовал.

Ответ справочной службы русского языка

Скажите. пожалуйста, как правильно написать предложение: » Благословен подвиг твой, учитель!» или » Благословен ен подвиг твой, учитель!»?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно ли согласованы падежи в надписи на новом памятнике Александру I в Александровском саду? Там написано: Благословен ной памяти императора Александра I благодарная Россия. Мне кажется, что правильно будет «Александру». Для примера, на памятнике Минину и Пожарскому «Кузьме Минину и гражданину Пожарскому благодарная Россия».

Ответ справочной службы русского языка

В данном случае слова «император Александр» зависят от слова «память» и стоят в форме родительного падежа: памяти (чьей?) императора Александра I.

В свою очередь именно слово «память» стоит в форме дательного падежа (как слова «Кузьме Минину и гражданину Пожарскому» во втором примере).

Таким образом, надпись составлена верно.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ПАТРИАРШИЙ в родительном, дательном падежах: патриаршЬЕГО, патриаршЬЕМУ или патриаршЕГО, патриаршЕМУ. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Однако слова монарший и патриарший склоняются не по местоименному, а по адъективному склонению, то есть как прилагательные хороший (хорошего), святейший (святейшего), усопший (усопшего), больший (большего), августейший (августейшего) и т. п. В таких словах разделительный мягкий знак не пишется.

«Теперь, каждый, желающий спать спокойно, может получить благословление Ордена в виде информации по своим финансовым “грехам”.»

Правильно расставлены знаки препинания? Акцент на запятую, после слова «теперь».

Ответ справочной службы русского языка

Запятая после теперь не нужна. Обратите внимание на написание: благословен ие (не благослов л ение ).

Здравствуйте! Надо ли ставить запятую после слова » благословен ие» в данном предложении? Надо ли ставить запятую после слова «Кроме этого» в этом предложении? Кроме этого, на данное лицо призывается Божье благословен ие, и возлагаются определенные полномочия. Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

_Кроме этого_ отделяется запятой. Вторая запятая не ставится.

Подскажите, пожалуйста, словосочетания «по милости Божией», «по благословен ия Святейшего Патриарха» и т.п. являются вводными оборотами? Их нужно в предложении отделять запятой? Анна

Ответ справочной службы русского языка

Это не вводные слова, а обстоятельственные обороты. Обычно они не требуют постановки знаков препинания.

Заглавные или строчные в названии собора? Всемирный Р(р)усский Н(н)ародный С(с)обор является общностью русских людей, действующих по благословен ию и под духовным руководством Русской Православной Церкви. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Согласно общему правилу, считаем правильным написание с прописной только первого слова названия.

Значение слова благословение

Словарь Ушакова

благослов е ние, благословения, мн. нет, ср. (церк.).

1. Действие по гл. благословить-благословлять.

2. Религиозно-бытовой свадебный обряд у христиан, состоящий в крестообразном осенении иконой и хлебом жениха и невесты их родителями перед венчанием.

3. Благодарность, хвала (книж. устар.). Благословение судьбе.

Словарь антонимов русского языка

Православие. Словарь-справочник

1. Возглас священника или архиерея, которым начинается богослужение. Различаются возгласы литургийный («Благословенно Царство. »; им же начинаются чин Крещения и чин Венчания), всенощного бдения («Слава Святей. ») и обычный («Благословен Бог наш. » – перед остальными богослужениями).

2. Осенение крестным знамением верующих, совершаемое священником или архиереем. Благословение совершается в определенные моменты богослужения с возгласом «Мир всем».

Фразеологический словарь (Волкова)

► Я пойду домой, с вашего благословения.

Библейский Словарь к русской канонической Библии

благослов’ение — прославление, превознесение Господа словами ( 1Пар.29:10 ; Лук.2:28 ; 2Кор.11:31 ; Отк.5:13 ); призывание помощи и милости Божией на людей или предметы ( Исх.32:29 ; Мат.14:19 ; Лук.2:34 ); помощь материальная или духовная ( Прит.10:22 ; Рим.15:29 ; 2Кор.9:5 ).

Православный энциклопедический словарь

осенение кого-либо крестным знамением.

Словарь церковных терминов

1) Возглас священника или архиерея, которым начинается богослужение. Различаются возгласы: литургийный («Благословенно царство. «; им же начинаются чин крещения и чин венчания), Всенощного бдения («слава Святей. «) и обычный («Благословен Бог наш. «; перед остальными богослужениями).

2) Осенение крестным знамением верующих, совершаемое священником или архиереем. Благословение совершается в определенные моменты богослужения с возгласом «Мир всем».

Православная энциклопедия

1) благословение мирян: осенение верующих крестным знамением. Его совершают в строго определенные моменты церковных служб и предваряется возгласом «Мир всем». Благословить народ может как священник, так и архиерей;

2) начальный возглас иерея или архиерея, после которого начинается богослужение. Такие возгласы отличаются друг от друга в зависимости от характера службы. Например, литургию священник начинает возгласом «Благословенно царство.», а всенощную возгласом «Слава Святей.». Обычный же возглас начинается словами: «Благословен Бог наш.».

Философский словарь (Конт-Спонвиль)

Доброе слово, способное обратить слово в добро. Ошибкой было бы слишком верить в силу благословения, т. е. ждать от него немедленного практического результата – конкретной помощи или защиты. Добрые слова не избавляют от необходимости добрых дел.

Библия: Тематический словарь

А. Человеческие благословения

1. Благословение священных предметов

♦ чаши Святого Причастия:

2. Благословение других людей

♦ отец благословляет своего сына:

Быт 27:1-40; Быт 48:15,16

♦ семья благословляет уходящую дочь:

♦ Моисей благословляет Израильтян:

♦ вожди благословляют людей:

Исх 39:43; Нав 22:6,7; 2Цар 6:18; 3Цар 8:14; 2Пар 31:8

♦ священники благословляют людей:

Чис 6:24–26; 1Цар 2:20; 2Пар 30:27

♦ пророк благословляет народ:

♦ народ благословляет царя:

♦ благословение как приветствие:

♦ дети благословляют свою мать:

♦ заповедь благословлять врагов:

Б. Благословения Божии

1. Что(кого) благословляет Бог

Быт 9:1; Быт 24:1; Втор 2:7

Пс 1:1–3; Притч 3:13; Притч 16:20

♦ тех, кто живет по Его заповедям:

Пс 40:2,3; Притч 14:21; Мф 5:3-11

♦ другие народы, помимо Израиля:

Быт 39:5; Ис 19:25; Иер 4:2

2. Что приносят благословения Божии

а. Благословения данного нам материального благополучия

Втор 7:13,14; Втор 28:2-14

♦ здоровье, счастье и долголетие:

♦ детей и счастливый дом:

♦ богатый урожай и пищу:

Пс 66:6,7; Мал 3:10–12; Деян 14:17

б. Духовные благословения, данные нам

♦ мы — часть избранных Богом людей:

♦ духовная сила и мир:

♦ Господь — Пастырь наш:

в. Благословение Авраама

♦ впервые дано Авраму:

♦ повторено потомкам Давида:

♦ исполнено во Христе для Иудеев:

♦ исполнено во Христе для язычников:

3. Кого благословляет Господь

♦ уповающих на Господа:

♦ помышляющих о бедном:

♦ живущих в доме Господа:

♦ ходящих в законе Господнем:

♦ снискавших мудрость в Господе:

♦ надеящихся на Господа:

♦ следующих за Иисусом:

♦ исповедующих Иисуса как Сына Божия:

♦ слышащих и покоряющихся словам Божиим:

♦ пребывающих в вере:

♦ умирающих в Господе:

♦ приглашенных Господом на брачную вечерю Агнца:

Вестминстерский словарь теологических терминов

♦ ( ENG blessing, а)

Словарь Ожегова

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, я, ср.

2. Обращённая к Богу просьба о благодати, помощи. Б. Господне. С божьим благословением приступить к возведению храма.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В Ветхом Завете

Обращенным к человеку

Иаков благословляет своих сыновей. Миниатюра из Евангелия царя Ивана Александра Болгарского. 1356 г. (Add. MS. 39627. Л. 6 об.)

Иаков благословляет своих сыновей. Миниатюра из Евангелия царя Ивана Александра Болгарского. 1356 г. (Add. MS. 39627. Л. 6 об.)

Нередко употреблялись соответствующие формы Б. при произнесении приветствия или прощания (Быт 47. 7; Суд 6. 12; Руфь 2. 4; 1 Цар 15. 13; 25. 5-6; 2 Цар 19. 40; ср.: Тов. 5. 17; 7. 7; 10. 12). В межзаветный период Б. составляло также неотъемлемую часть посланий (ср.: 2 Макк 1. 2-5; 1. 17).

Б. и проклятие

Обращенное к Богу

Жесты

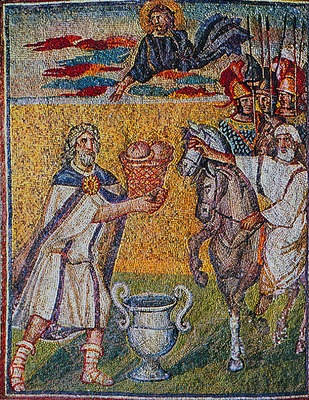

Мелхиседек благословляет Авраама. Мозаика ц. Санта-Мария Маджоре в Риме. 432–444 гг.

Мелхиседек благословляет Авраама. Мозаика ц. Санта-Мария Маджоре в Риме. 432–444 гг.

Б. часто сопутствовали соответствующие жесты, символизирующие контакт между преподающим Б. и получающим его. К наиболее часто употребляемым жестам относятся возложение (Быт 48. 14) или поднятие рук (Исх 17. 11; Лев 9. 22), поцелуй (Быт 31. 55; 2 Цар 19. 39) или объятия (Быт 48. 10), материальный дар (Быт 33. 11; 4 Цар 5. 15); особое значение в Свящ. истории имеет Б. хлебом и вином, данное Аврааму Мелхиседеком (Быт 14. 18-19). Большой силой обладает Б., подаваемое со св. места (Исх 29. 24; Пс 118. 26). Священническое Б. в синагогальном богослужении до наст. времени произносят с воздетыми руками, лицом к народу и раздвинув пальцы рук в форме буквы «шин» (- Еврейская энциклопедия. Т. 4. С. 608-610).

Б. не только важный составляющий элемент духовной жизни и быта Др. Израиля, но и фундаментальный концепт ветхозаветного богословия, раскрывающийся во всей полноте и обретающий эсхатологическую перспективу в НЗ (ср.: Ис 65. 23 и Мф 25. 34; см. Westermann. P. 33, 44-45).

В Новом Завете

Вознесение Господне. Икона. VIII–IX вв. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

Вознесение Господне. Икона. VIII–IX вв. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)

В НЗ Б. позволяет рассчитывать не на материальные, а на духовные милости (Еф 1. 3). Это Б. получают лишь принимающие Самого Мессию (Мф 21. 9; 23. 39; Мк 11. 9; Лк 13. 35; 19. 38; Ин 12. 13), Его Матерь (Лк 1. 42) и то Царство, о к-ром Он возвещает (Мк 11. 10). Отныне всякое Б. совершается во имя Господа Иисуса Христа (Еф 1. 3), т. к. «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4. 12). Те Б., с к-рыми в ВЗ обращались к Богу, в НЗ направляются ко Христу (Рим 9. 5).

Исключительное место тема Б. занимает в Евангелии от Луки: свящ. Захария во время служения в иерусалимском храме оказывается неспособным преподать Б. народу (1. 22), и только рождение Мессии отверзает его уста (1. 64). Далее следует целый ряд Б. (Елисаветы (1. 42), Захарии (1. 68), Симеона (2. 28, 34)); значимость этих Б. Церковь засвидетельствовала включением их в состав ежедневных суточных служб (см. ст. Библейские песни). Согласно последней главе Евангелия, вся полнота ветхозаветного Б. перешла ко Христу (24. 30), Первосвященнику навек по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, как ветхозаветные священники (Евр 7. 11).

Противопоставление Б. и проклятия снимается в НЗ заповедью любви к врагам и Б. проклинающих (Мф 5. 44; Лк 6. 28; Рим 12. 14; 1 Кор 4. 12; 1 Петр 3. 9), поскольку Господь «сделался за нас клятвой» (Гал 3. 13); ап. Иаков в своем послании прямо указывает на несовместимость Б. и проклятия (3. 10).

В НЗ встречаются также традиц. евр. формулы Б.- благодарения Бога (Лк 1. 68; 2. 28; 1. 46), Б. трапезы (Мк 6. 41 сл.; 14. 22 сл.; Лк 24. 30; 1 Кор 11. 24; 2. 2) и взаимные Б.-приветствия (Лк 1. 40-42; Ин 20. 19, 21, 26; 2 Фес 3.16). Для посланий ап. Павла характерно упоминание благодати в связи с Б. (напр., 2 Тим 4. 22).

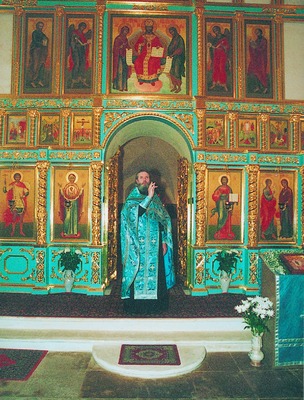

Б. в церковном богослужении

— это словесная формула, связанная с жестом или литургическим знаком, содержащая прошение об освящающем действии или пожелание Божиих благодеяний.

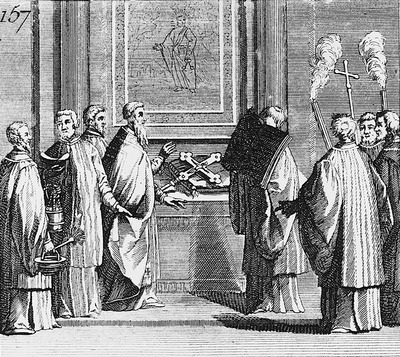

Благословение (освящение) нового креста. Гравюра. Нач. XIX в.

Благословение (освящение) нового креста. Гравюра. Нач. XIX в.

Кроме Б. в составе служб в церковной практике широко распространены Б. верующих по их просьбе священниками и епископами, а также Б. родителями своих детей. На Руси издавна существовал благочестивый обычай передавать Б. потомкам через родовые святыни (обычно кресты и иконы); такое Б. обычно преподается при вступлении детей в брак или на смертном одре.

Часть зап. чинопоследований Б. (напр., колоколов или церковных облачений) вошла в богослужебные книги Русской Церкви (см. Требник), однако различение между Б. и освящением осталось чуждо для правосл. сознания, и термин «освящение» употребляется относительно как таинств, так и др. чинопоследований.

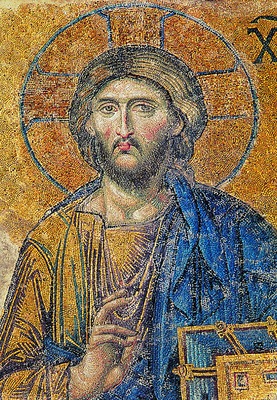

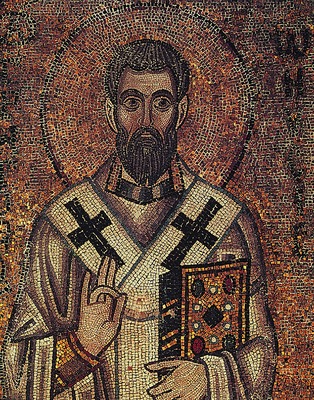

Перстосложение при Б.

Двуперстное сложение. Господь Вседержитель. Мозаика собора Св. Софии в К-поле. 2-я пол. XIII в.

Двуперстное сложение. Господь Вседержитель. Мозаика собора Св. Софии в К-поле. 2-я пол. XIII в.

Из НЗ известно, что Свои Б. Господь Иисус Христос сопровождал возложением, прикосновением или воздеянием рук. Памятники III-IV вв. обычно говорят о возложении рук как при Б. веществ таинств (напр., хлеба Евхаристии), так и при Б. людей; при большом стечении народа возложение рук заменялось их поднятием. По крайней мере c IV в. обычным жестом при устном священническом или епископском Б. становится наложение крестного знамения (крестообразное движение руки) на благословляемое. Одно из ранних свидетельств этому содержится в составленном не ранее III в. апокрифическом Евангелии Никодима (гл. 24), где описано, как сошедший во ад Господь, простирая руку, творит крестное знамение на Адаме и всех ветхозаветных святых. При этом для крестообразного Б. могло использоваться различное перстосложение, как открытая ладонь («всеперстие»), так и один или неск. пальцев.

Греч. перстосложение. Свт. Григорий Нисский. Мозаика собора Св. Софии в Киеве. 1037–1045

Греч. перстосложение. Свт. Григорий Нисский. Мозаика собора Св. Софии в Киеве. 1037–1045

Именословное перстосложение. Свт. Питирим Тамбовский. Икона. ХХ в.

Именословное перстосложение. Свт. Питирим Тамбовский. Икона. ХХ в.

На Западе в ср. века сохранялось «всеперстие», к-рое стало интерпретироваться как «знак пяти ран Христа» (2 на руках, 2 на ногах, 1 в боку), исцеливших человечество от греха (ср. Ис 53. 5; 1 Петр 2. 24; 1 Ин 1. 7). Исп. еп. Лука Тудетанский († 1288) не делал различия между крестным знамением и жестом Б. (Голубцов. Из чтений. С. 247-248). С XII в. в греч. сборники канонических правил включается анонимная статья против латинян (в слав. Кормчей: ст. «О фрязех и о прочих латинах»), где среди основных заблуждений католиков указывается неправильное перстосложение при Б.: «Некоторые из них пятью перстами как-то благословляют и пальцем лицо знаменают, подобно монофелитам. » В позднее средневековье на Западе начали различать Б. «греческое» (большой и безымянный пальцы соединены, а указательный, средний и мизинец выпрямлены) и «латинское» (мизинец и безымянный согнуты и прижаты к ладони, а большой, средний и указательный пальцы выпрямлены). Впервые «латинская» форма Б. упоминается у папы Римского Льва IV (847-855): «Чашу и хлеб знаменуйте правильным крестом, то есть не вокруг и кое-как перстами, как делают многие, но разогнув два пальца и большой внутрь сложивши, через которые означается Троица, правильно старайтесь изображать сие знамение: +, ибо не иначе можете благословлять что-либо» (PL. 96. Col. 677).

Лат. перстосложение. Центральная часть “Гентского алтаря”. 1432 г. Художники Я. и Х. ван Эйки (собор св. Бавона в Генте. Бельгия)

Лат. перстосложение. Центральная часть “Гентского алтаря”. 1432 г. Художники Я. и Х. ван Эйки (собор св. Бавона в Генте. Бельгия)

Б. в христианской жизни

Б.- неотъемлемая часть жизни каждого христианина, ежедневно испрашивающего Божия Б. на все свои дела, перед приемом пищи, при отходе ко сну. Кроме того, слово «Б.» употребляется как синоним согласия духовного наставника с намерением пасомого или же его поручения сделать «за послушание» то или др. Такое Б. является основной формой пастырского руководства. Не делать ничего без Б.- добродетель послушания. В то время как Б. на то или иное серьезное предприятие у плотских или духовных родителей, как правило, испрашивают все христиане, монах должен следовать Б. своего духовного отца в любых своих действиях. Благодатное действие Б. подтверждается бесчисленными примерами из аскетической и житийной лит-ры.

Лит.: общие работы: Franz A. Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. Freiburg i. Br., 1900. 2 Bde; DACL. T. 2. Fasc. 1. Col. 670–684, 713–741, 746–758; DTC. T. 14. Col. 465–482; DDC. T. 2. Col. 349–374, T. 4. 248–267; EC. Vol. 2. Col. 1300–1304; Righetti M. Manuale di storia liturgica. Mil., 1953. 4 t.; Audet J. P. Esquisse historique du genre littéraire de la «bénédiction» juive et de l’«eucharistie» chrétienne // RB. 1958. Vol. 65. P. 371–399; Darragon B. Les Bénédictions // L’Église en prière / Éd. A. G. Martimort. P., 1961. P. 641–655; Bickermann E. J. Bénédiction et prière // RB. 1962. Vol. 69. P. 524–532; RGG. Bd. 5. Sp. 1648 ff.; Stuiber A. Eulogia // RAC. 1965. Bd. 6. Lfg. 47. Col. 900–928; Westermann C. Blessing in the Bible and the Life of the Church. Phil., 1978; TRE. Bd. 5. Lfg. 3/4. S. 560–573; Corpus benedictionum episcopalium / Ed. E. Moeller. Turnhout, 1971–1979. Т. 1–4. (CCSL; 162); Sodi M. Benedizione // Nuovo dizionario di Liturgia / A cura D. Sartore e A. Triacca. R., 1984. P. 158–175; Heute segnen: Werkbuch zum Benediktionale: Festschrift B. Fischer / Hrsg. A. Heinz, H. Rennings. Freiburg e. a., 1987; Les Bénédictions et les sacramentaux dans la liturgie: (35 semaine de S. Serge). R., 1988; ABD. Vol. 1. P. 753–761; Словарь библейского богословия. К.; М., 1998. С. 59–67, 154–155; О священническом благословении. О благословениях ветхозаветных и новозаветных. М., 2001; Кунцлер М. Литургия Церкви. М., 2001. 2 т.; ВЗ: Pedersen J. Der Eid bei den Semiten. Strassburg, 1914; Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985 (пер. с англ.); Hempel J. Die israelitischen Anschauungen von Segen und Fluch im Lichte altorientalischer Parallele // ZDMG. N. F. 1925. N 4. S. 20–110; ThWAT. Bd. 1. Sp. 808–841; Scharbert J. Fluchen und Segen im Alten Testament // Biblica. R., 1958. Vol. 39. P. 1–26; Allegro J. M. A Possible Mesopotamian Background to the Joseph Blessing of Gen. XLIX // ZAW. 1952. Bd. 64. S. 249–251; Schreiner J. Segen für die Völker // BZ. 1962. Bd. S. 1–31; Coats G. W. The Way of Obedience: Traditio-Historical and Hermeneutical Reflections on the Balaam Story // Semeia. Missoula (Mt.), 1982. N 24. P. 53–79; Yardeni A. Remarks on the Priestly Blessing on Two Ancient Amulets from Jerusalem // VT. 1991. Vol. 41. P. 176–185; Barkay G. The Priestly Benediction on Silver Plaques from Ketef Hinnom in Jerusalem // Tel Aviv. 1992. Vol. 19. P. 139-192; Кауфман И. Религия Древнего Израиля // Библейские исследования / Сост. Б. Шварц. М., 1997. Вып. 1. С. 29–75; Емельянов В. В. Шумерские заклинания консекрации и представления о святости у шумеров // ППС. 1998. Вып. 35. С. 39–60; Шиффман Л. От текста к традиции / Пер. с англ. А. М. Сиверцева. М., 2000; Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М., 2001; НЗ: Schrenk W. Der Segen im Neuen Testament: Eine begriffsanalytische Studie. B., 1967; Mullins T. Y. Greeting as a New Testament Form // JBL. 1968. Vol. 87. P. 418–426; TDNT. Vol. 2. P. 284, 754–765; Vol. 9. P. 407–415; Knoch O. Die Funktion der Handauflegung im Neuen Testament // Liturgisches Jb. 1983. Bd. 33 S. 222–235; Gamber K. Beracha: Eucharistiegebet und Eucharistiefeier in der Urkiche. Regensburg, 1986; Heckel U. Der Segen im Neuen Testament. Tüb., 2002 [Библиогр.]; перстосложение: Собрание различных свидетельств в пользу двуперстия. Б. м., б. г.; Виноградов И. Феодоритово слово о двуперстии. М., 1866; Кондаков Н. История визант. искусства в иконографии по миниатюрам греч. рукописей // Зап. Новороссийского ун-та. Од., 1876; Свидетельство о древности перстосложения имясловного и троеперстного. М., 1884; Чельцов М. Мнения наших ученых по вопросу о новых церк.-ист. свидетельствах древности двуперстия. СПб., 1900; Голубинский Е. К нашей полемике со старообрядцами. СПб., 1905; он же. История РЦ. Т. 2. Ч. 2. С. 465–503; Cooke E. The Sign of the Cross in Western Liturgies. L.; N. Y., 1907; Зубарев Е. Апостольское предание о крестном знамении. Кострома, 1910; Каптерев Н. Ф. История перстосложения // Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Серг. П., 1909–1912. 2 т.; Кутепов Н. О перстосложении для крестного знамения. Новочеркасск, 1910; Behm I. Die Handauflegung im Urchristentum. Lpz., 1911; Walter C. Art and Ritual of the Byzantine Church. L., 1982; Голубцов А. П. Из чтений по церк. археологии и литургике. М., 19952; Быстров С. И. Двоеперстие в памятниках христ. искусства и письменности. Барнаул, 2001р.